-

クリック立ち読み

クリック立ち読み

-

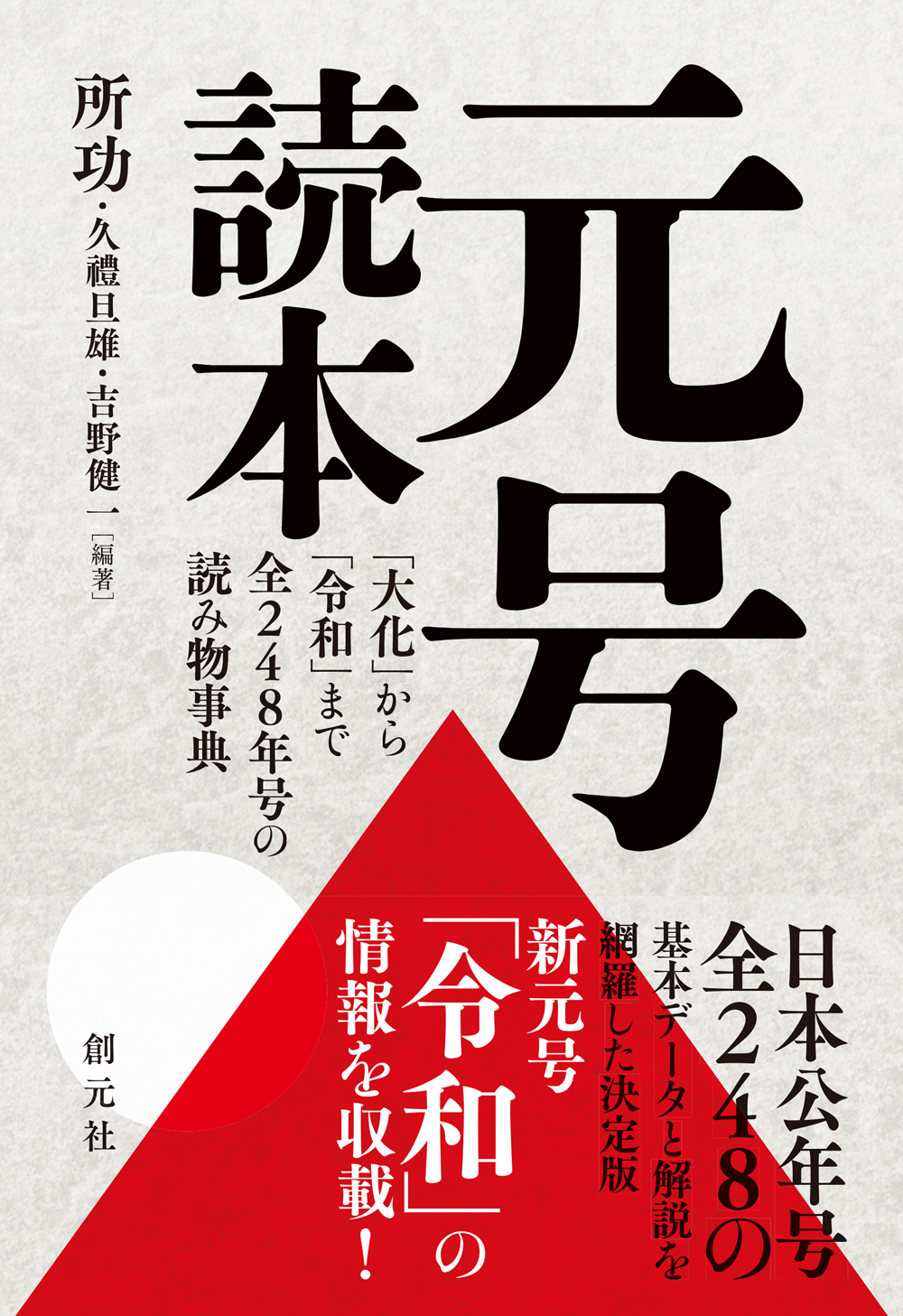

元号読本

「大化」から「令和」まで全248年号の読み物事典

所 功 編著 / 久禮 旦雄 編著 / 吉野 健一 編著

内容紹介

年号史研究の第一人者が編む、全248の日本公年号を網羅した読み物事典。改元年月日や改元理由、勧申者や出典などの各年号・元号にまつわる基本データを完備しながら、それぞれ時代に起こった歴史的な出来事をコンパクトに解説。序章に総合的なガイダンスとなる「年号・元号制度の基礎知識」を収載し、類書にはない引きやすいインデックスとするために本文デザインも工夫。平成改元後の新元号「令和」の情報もカバーした決定版。もっと見る

目次

はじめに

◆序章 年号・元号制度の基礎知識

◇飛鳥・奈良、平安時代の年号概説

◆第一章 飛鳥・奈良時代の年号

《001大化~017天応/645~782年》

◆第二章 平安時代の年号

《018延暦~106元暦/782~1185年》

◇鎌倉、南北朝、室町、安土桃山時代の年号概説

◆第三章 鎌倉時代の年号

《107文治~155元弘/1185~1334年》

◆第四章 南北朝時代の年号

《156建武~181[北朝]明徳/1334~1394年》

◆第五章 室町時代の年号

《182応永~205元亀/1394~1573年》

◆第六章 安土桃山時代の年号

《206天正~208慶長/1573~1615年》

◇戦国、江戸時代の年号概説

◆第七章 江戸時代の年号

《209元和~243慶応/1615~1868年》

◆第八章 近現代の元号

《244明治~248令和/1868年~》

歴代天皇宸筆

あとがき

参考文献

年号・元号索引

日本公年号一覧もっと見る

著者紹介

※著者紹介は書籍刊行時のものです。[編著]所 功(トコロ イサオ)

所功(ところ・いさお)

昭和16年(1941)、岐阜県生まれ。名古屋大学文学部卒業、同大学院文学研究科修士課程修了。法学博士(慶應義塾大学)。日本法制文化史専攻。皇學館大学助教授、文部省教科書調査官を経て、京都産業大学教授。現在、京都産業大学名誉教授、モラロジー研究所教授、麗澤大学客員教授など。編著『日本年号史大事典』(雄山閣)、共編著『皇室事典』(角川学芸出版)、著書『年号の歴史――元号制度の史的研究』(雄山閣)、共著『元号――年号から読み解く日本史』『皇位継承』(文春新書)、『歴代天皇の実像』(モラロジー研究所)など。[編著]久禮 旦雄(クレ アサオ)

久禮旦雄(くれ・あさお)

昭和57年(1982)、大阪府生まれ。同志社大学文学部卒業、京都大学大学院法学研究科博士後期課程修了。博士(法学、京都大学)。日本古代法制史専攻。モラロジー研究所研究員を経て現在、京都産業大学准教授。共著『日本年号史大事典』(雄山閣)、『元号――年号から読み解く日本史』(文春新書)など。[編著]吉野 健一(ヨシノ ケンイチ)

吉野健一(よしの・けんいち)

昭和59年(1984)年、東京都生まれ。東京都立大学人文学部卒業、京都大学大学院文学研究科修士課程修了。日本近世史専攻。京都府立丹後郷土資料館学芸員を経て現在、京都府教育庁文化財保護課に勤務。共著書『日本年号史大事典』(雄山閣)、『元号――年号から読み解く日本史』(文春新書)など。もっと見る

イチ推し!

-

『AERA』5月5日号に書評掲載!!

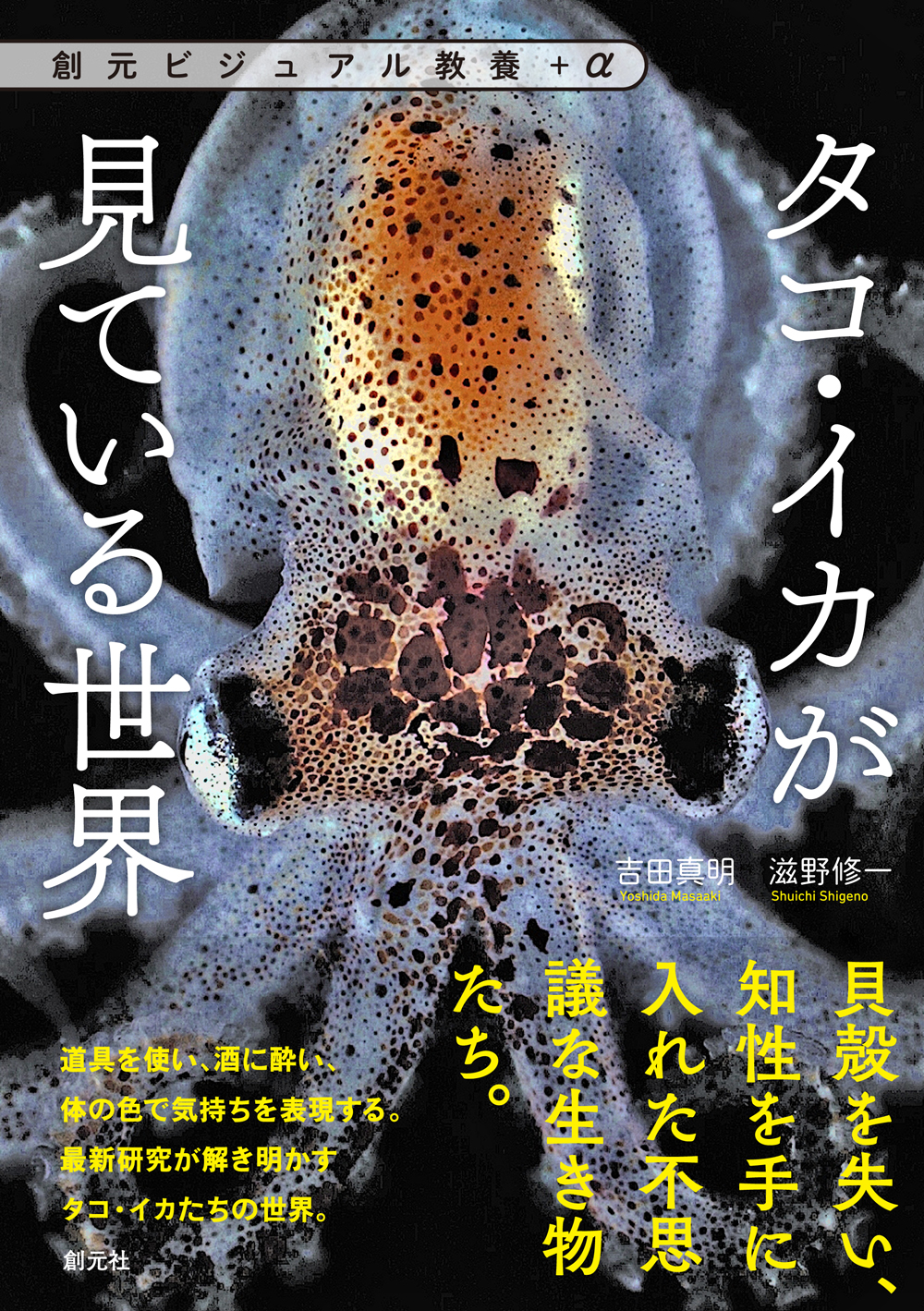

タコ・イカが見ている世界

定価:1,980円

刊行日:2025/04/08

-

【重版予約受付中!】

5/10毎日、5/11読売、6/7朝日新聞書評掲載!!

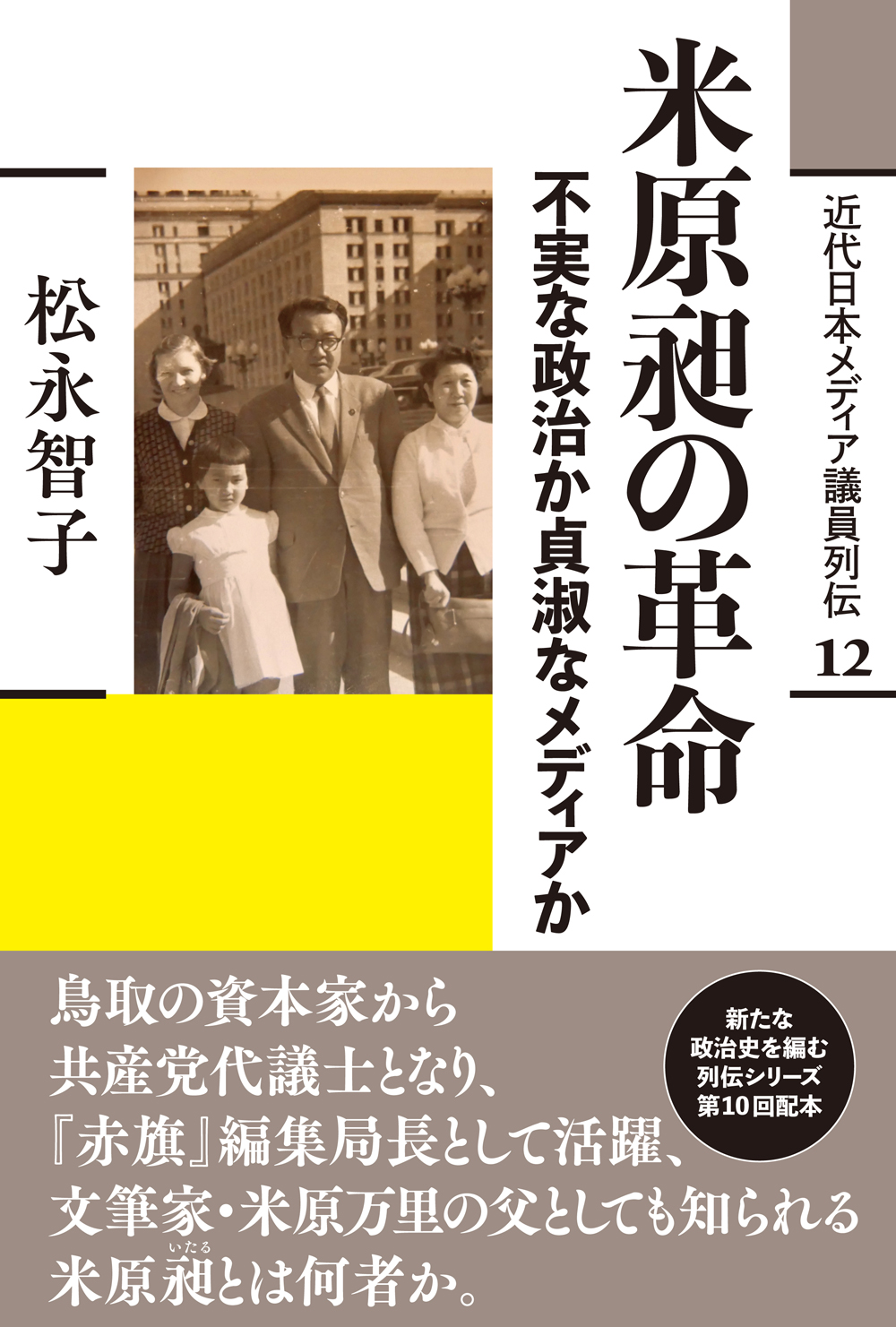

米原昶の革命

定価:2,970円

刊行日:2025/02/17

-

6/14毎日新聞書評掲載!!

〈ていねいな暮らし〉の系譜

定価:2,970円

刊行日:2025/05/15

-

<6/21up!>note記事連載中

ちょっと詳しく知りたい人の精神分析入門

※「note」に移動します

-

まもなく開催セミナー情報

【7/19、7/26、8/2】オンラインセミナー「精神障害者とともに歩む援助者のあり方を再考する~チーム支援の力を活かす視点から~(全3回)」

※別サイトに移動します

関連特集

創元社オンラインショップの特長

送料無料

会員様は一点から送料無料(クレジット決済時)。

誕生日クーポン

会員様の誕生月にバースディクーポンをプレゼント!(入会翌月以降の誕生月にクーポンを発行いたします。)

特別販売

会員様限定!訳アリ本先行販売など、特別販売へご招待!

当日出荷

正午までのご注文で当日出荷(土日祝日除く)。

- 新着情報

-

お知らせ 2021/06/14 総合図書目録発行終了のお知らせ セミナー・イベント 2025/06/24 【8/7】オンラインセミナー「夏休みにあらためて考える、子どもの自殺とその予防ーー最新の知見をもとに」 セミナー・イベント 2025/06/05 【8/23】対面&オンライン併用「カウンセリングで使える! フォーカシング指向心理療法 2025年・夏」 セミナー・イベント 2025/05/29 【7/19、7/26、8/2】オンラインセミナー「精神障害者とともに歩む援助者のあり方を再考する~チーム支援の力を活かす視点から~(全3回)」

-

Amazon Kindle

Amazon Kindle Apple iBooksStore

Apple iBooksStore 楽天kobo

楽天kobo 紀伊國屋書店

紀伊國屋書店 セブンネット

セブンネット ブックパス

ブックパス BOOK★WALKER

BOOK★WALKER ebookjapan

ebookjapan honto

honto ヨドバシ.com

ヨドバシ.com